「お金も時間もない…」あなたにこそ知ってほしいEPSの話

「投資に興味はあるけど、何から始めればいいか分からない…」

「貯金だけじゃ将来が不安。でも、株はギャンブルみたいで怖い…」

もしあなたがそう思っているなら、その気持ち、よく分かります。実は、僕も全く同じ不安を抱えていました。

この30年間、日本の実質賃金はほとんど上がっていません。むしろ、物価の上昇を考慮すると、私たちの手取りは減り続けていると言っても過言ではありません。

そんな漠然とした不安を解消するために、僕がたどり着いたのが、企業の「稼ぐ力」を見抜くことです。

そして、その力を測るための最も重要な指標の一つが、今回ご紹介する「EPS(1株あたり純利益)」です。

- EPSが何なのか、超シンプルに理解できる

- 初心者が知っておくべき3つのEPSの見方

- 投資に役立つ他の重要指標との関係性

- 実際の銘柄の調べ方

ハル

ハルこの記事で、将来の不安を解消する「EPS」という新しい武器を手に入れ、自分だけの不労所得を作り始めましょう。

EPS(1株あたり純利益)とは?超シンプルに解説!

ここでは、EPSについて簡潔に説明していきます。

EPSとは?

EPSは、「Earnings Per Share」の略で、日本語では「1株あたり純利益」と訳されます。これは、会社が稼いだ純粋な利益を、発行している株式の数で割ったものです。

簡単に言うと、「その会社が、株を1つ持っている人に対して、どれくらいの利益を生み出す力があるか」を示す指標です。

たとえば、会社全体で100万円の利益を出し、発行している株が1万株だとすると、EPSは100円になります。 つまり、1株が、100円の利益を生み出したということですね。

EPSは、会社そのものの「稼ぐ力」を表す、とても重要な数字だと覚えておきましょう。

EPSと株価の関係

EPSは株価にも大きく影響します。なぜなら、投資家は「稼ぐ力」がある会社の株を買いたいと考えるからです。

一般的に、EPSが上がると、その会社の株価も上がりやすい傾向にあります。

EPSの計算方法と調べ方

ここからは、EPSの計算方法と調べ方についてお話します。

計算方法

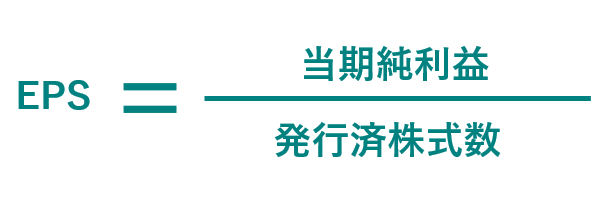

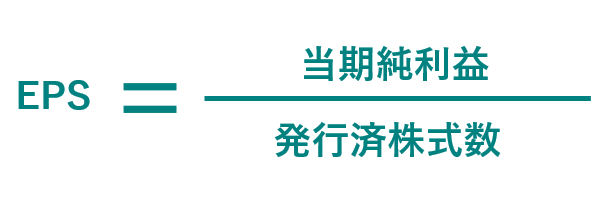

EPSは、以下のシンプルな計算式で求めることができます。

- 当期純利益: 会社が1年間で最終的に残った利益のこと。

- 発行済株式数: 市場に出回っている株の総数。

「なんだか計算が難しそう…」と感じたかもしれません。でも安心してください。

僕たちが使う証券会社のサイトや、Yahoo!ファイナンスなどの情報サイトには、すでに計算されたEPSが載っています。自分で計算する必要はありません。

EPSの調べ方

EPSを調べる際は、単年ではなく過去5〜10年間の推移を確認することが非常に重要です。

- 単年だけでなく、企業の長期的な安定性や成長性を確認するためです。

- リーマンショック(2008年)やコロナショック(2020年)のような、厳しい経済危機時にも利益を維持できたかを調べることで、投資の精度が上がります。(減配のリスクが少なくなる)

- 証券会社のツールやアプリ: ほとんどの証券会社が提供しているツールで、簡単に過去のEPSを確認できます。

- 金融情報サイト:Yahoo!ファイナンスなどのサイトでも、銘柄を検索するだけでEPSを確認できます。

僕が一番便利だと感じているのが、マネックス証券の「銘柄スカウター」というツールです。

これを使えば、およそ過去10年間のEPSが表で一目でわかります。EPSが増加傾向にあるか見られれば、その企業が安定しているかどうかの判断に役立ちます。

マネックス証券の口座開設は無料でできるので、使わない手はないですね。無料で銘柄スカウターが使えるのはうれしいポイントです。

EPSを見る上で絶対に知っておくべき3つのこと

ここでは、EPSを見るうえで知っておきたい3つのことを解説します。

- なぜ「当期純利益」を「株式数」で割るのか?

- EPSは増えればいいの?(EPSの安定性・成長性)

- EPSが「下がる」のは悪いこと?

なぜ「当期純利益」を「株式数」で割るのか?

会社によって、稼ぐ利益や発行している株式の数はバラバラです。

例えば、最終利益が100億円の会社と1億円の会社を単純に比較しても意味がありません。

しかし、EPSにすることで、企業の規模に左右されない「公平なモノサシ」として比較することができます。

EPSは増えればいいの?(EPSの安定性・成長性)

EPSが増加傾向にあるか(EPSの成長率)が重要です。

EPSが増えていると、その会社のビジネスはうまくいっている証拠です。

会社の業績は、景気によって上がったり下がったりします。ずっと右肩上がり、なんてことはなかなかありません。

でも、不景気のときも安定して利益を出せる企業は存在します。そういう会社は、減配リスクが低くなるので、安心して投資できる可能性が高いと思って僕は投資しています。

安定してEPSを増やしている企業は、配当金を出し続ける力が強いということ。

もし増配してくれれば、最初に投資した金額に対する「もらえる配当金の割合(利回り)」はどんどん上がっていくんです。これが、長期投資の大きな魅力です。

- EPSの増加:ビジネスが順調であるサイン

- EPSの安定:不景気にも強い、減配リスクが低い

- 増配の期待:EPSが伸びれば、将来の配当金アップも期待できる

EPSが「下がる」のは悪いこと?

EPSが下がるのは、必ずしも悪いことばかりではありません。

会社の利益が減ったときだけでなく、増資などで株の数が増えたときにもEPSは下がります。つまり、単純に「EPSが下がった=悪いこと」とは限らないんです。

しかし、もしEPSがずっと下がり続けているなら、本業で稼ぐ力が弱くなっている可能性があります。

そうなると、株主への配当金を出す余裕もなくなって、減配のリスクも高まります。長期的な投資を考えるなら、こういった傾向にある企業は避けたほういいかなと僕は思います。

- EPSが下がる原因: 利益の減少だけでなく、増資も原因になる

- 長期的な下落: 本業に問題がある可能性、投資は避けるのが無難

- 減配リスク: 稼ぐ力が弱まると、配当金も減らされる可能性がある

EPSと他の重要指標の関係性を理解しよう

ここでは、ほかの重要な指標との関係性について紹介していきます。

- PER(株価収益率)との関係

- 配当性向との関係

- 配当利回りとの関係

- BPS(1株あたり純資産)とPBR(株価純資産倍率)との関係

PER(株価収益率)との関係

PERは「株価が1株あたり純利益(EPS)の何倍か」を示す指標です。

PERは、その株が「割高」か「割安」かを判断する際に使われます。 EPSが増えれば、分母が大きくなるためPERが低くなり、株価が割安になる可能性があります。

配当性向との関係

配当性向とは、会社が稼いだ純利益のうち、どれだけを株主への配当に回しているかを示す指標です。

利益のほとんどを配当に回している会社は、パッと見は魅力的ですよね。でも、ちょっと考えてみてください。

利益の余裕がないので、これからさらに配当を増やしていくのは難しいかもしれません。それに、もし会社の業績が悪くなってしまったら、すぐに減配しなくてはいけなくなる可能性が高いんです。

反対に、配当性向が低い会社は、利益の余裕をたくさん持っています。だから、多少業績が悪くなっても、配当金をしっかり出せる体力があります。

さらに、今後ビジネスが順調に伸びていけば、「そろそろ配当を増やしていこうか」と、増配してくれる可能性もあるかもしれません。

配当利回りとの関係

配当利回りとは、投資した金額に対して、どれくらいの配当金がもらえるかをパーセントで示す指標です。

配当利回りは、投資した金額に対してどれくらいの配当金がもらえるかを示す、非常に魅力的な指標です。しかし、この数字だけで投資先を決めるのは少し危険かもしれません。

なぜなら、「配当の持続性」という重要な視点が抜けてしまうからです。

たとえば、会社の利益が大きく減っているのに、無理して高い配当利回りを維持している企業もあります。

見た目の利回りが高くても、いずれ利益が足りなくなって、突然「減配」や「無配」になるリスクがあるのです。これは、僕たち投資家にとって最も避けたい事態の一つですよね。

ここで役立つのがEPS(1株あたり純利益)です。

EPSは企業の「稼ぐ力」そのものを表すので、「配当利回り」と「EPS」をセットで見ることで、その配当が今後も安定して支払われそうか、つまり「配当の持続性」を判断することができます。

EPSが安定していたり、成長していたりする企業であれば、配当を出し続ける体力があると判断できるので、安心して長期保有しやすくなります。

配当利回りの投資判断などについて詳しく知りたい方はこちらの記事で解説しています。

BPS(1株あたり純資産)とPBR(株価純資産倍率)との関係

BPS(1株あたり純資産)とは、会社が解散した時に株主に戻ってくる「会社の資産価値」を示す指標です。 EPSが「会社の稼ぐ力」を示すのに対し、BPSは「会社の安定性」を示します。

これらを組み合わせたものがPBR(株価純資産倍率)です。

PBRは株価がBPSの何倍かを示す指標で、PBRが1倍を下回ると「会社の資産価値より株価が低い=割安」と判断されることがあります。

まとめ:EPSを投資に活用する3ステップ

今回は、EPSという指標がなぜ重要なのかを解説しました。

EPSを学ぶことで、感情的な判断ではなく、企業の「稼ぐ力」に基づいた投資ができるようになります。

今日学んだことを、以下の3つのステップで実際の投資に活かすことができます。

気になる銘柄のEPSが、過去5~10年でどう推移しているかを確認する

PER、配当性向、BPS、PBRなどを調べて、総合的にその銘柄を評価する

- 「EPSの推移が安定している」

- 「配当利回りが高い」

- 「かつ配当性向が低い」

この3つの視点を持って銘柄を探すと、より安心して長期保有できる銘柄を見つけやすくなります。

投資は難しい専門知識がなくても始められます。 この記事を読んで「なんだかできそう!」と感じたら、まずは興味を持った銘柄を一つ、無料で使えるYahoo!ファイナンスなどのサイトで検索してみてください。

EPSの推移や、PER、配当利回りなどの情報が確認できるはずです。

もし、まだ証券口座を持っていない場合は、手数料無料で初心者でも使いやすい証券会社を選ぶのがおすすめです。無料で口座開設ができるので、まずは情報収集から始めてみましょう。

僕もまだ道半ばです。損をする不安はもちろんあります。でも、その不安を乗り越え、少しずつ成長していくのが今の僕の楽しみです。そして、投資を始めて、お金と向き合う人生を選んで、心からよかったと思っています。

コメント