「投資に興味はあるけど、何から始めればいいか分からない…」

「貯金だけじゃ将来が不安。でも、株はギャンブルみたいで怖い…」

もしあなたがそう思っているなら、その気持ち、よく分かります。実は、僕も全く同じ不安を抱えていました。

この30年間、日本の実質賃金はほとんど上がっていません。むしろ、物価の上昇を考慮すると、私たちの手取りは減り続けていると言っても過言ではありません。

そんな漠然とした不安を解消するために、僕がたどり着いたのが「配当株投資」という方法です。

この記事を読めば、専門用語なしで以下のことが分かります。

- 配当利回りが何なのか、超シンプルに理解できる

- 初心者が知っておくべき3つの投資戦略

- 「見かけの利回り」に騙されない、銘柄の簡単な調べ方

- 「過去5年」のデータを確認すべき理由

ハル

ハルこの記事で、将来の不安を解消する「配当利回り」という新しい武器を手に入れ、自分だけの不労所得を作り始めましょう。

配当利回りとは?超シンプルに解説!

ここでは、配当金、配当利回り、配当利回りの活用方法など簡潔にお伝えします。

そもそも配当金ってなに?

投資と聞くと、株を安く買って高く売るイメージが強いかもしれません。しかし、株の魅力はそれだけではありません。

会社は、事業で得た利益の一部を、株を買ってくれた人たち(株主)に「配当金」として分配します。これは、会社からの「日頃の応援ありがとうございます!」という、お礼のようなものだと考えてください。

たとえば、ある会社の株を1株持っているだけで、年に1回「1株あたり30円」といった現金を受け取れます。

この配当金は年に1~2回支払われることが多く、一度決まった金額は基本的に変わりませんが、会社の業績が良ければ増やす(増配)、逆に悪くなれば減らす(減配)こともあります。

配当金は、会社が定める「権利確定日」という特定の日に株を持っている人にもらえます。

この日に株主名簿に名前が載っていると、配当金を受け取る権利がもらえます。

ただし、株は買ってすぐに株主名簿に載るわけではありません。

権利確定日に間に合うように、その日の3営業日前に株を買う必要があります。その後、配当金が振り込まれるのは、権利確定日から約2~3か月後になるのが一般的です。

配当株投資は、この配当金を狙って行う投資方法です。基本的に長期目線で、ゆっくりと資産形成していくものになりますね。成長が遅い分リスクも低い感じです…

配当利回りってなに?

では、本題の配当利回りについてです。

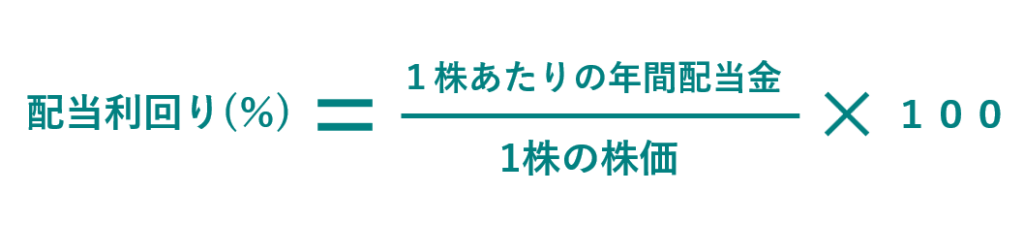

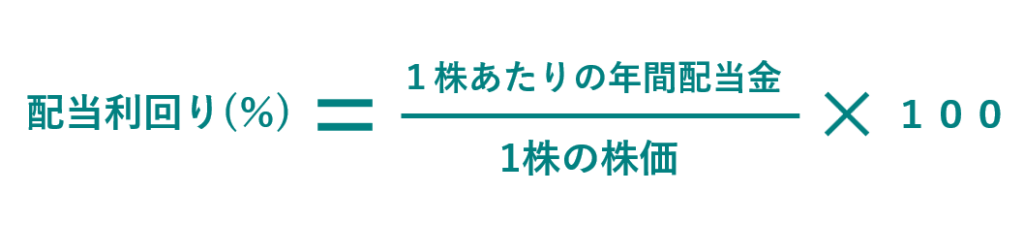

配当利回りとは、株価に対して、1年間でどれくらいの配当金がもらえるかを示す割合のことです。

たとえば、1株の値段が1,000円の会社の株を買ったとします。その会社が1年後に30円の配当金を出した場合、配当利回りは3%になります。

「なんだか計算が難しそう…」と感じたかもしれません。でも安心してください。

僕たちが使う証券会社のサイトや、Yahoo!ファイナンスなどの情報サイトには、すでに計算された配当利回りが載っています。自分で計算する必要はありません。

配当利回りの変動と注意点

ここで、最も重要なポイントを解説します。

配当金は決まった金額でも、配当利回りは常に変動します。なぜなら、株価が毎日上下するからです。

- 株価が下がれば、分母(株価)が小さくなるため、配当利回りは上昇します。

- 株価が上がれば、分母(株価)が大きくなるため、配当利回りは下落します

つまり、配当利回りが高いからといって、必ずしも良い銘柄ではありません。

例えば、会社の業績が急に悪化して、株を売りたい人が増えたとします。

すると、株価は急落し、結果的に配当利回りは高くなります。

これは「お買い得な株」ではなく、むしろ「危険なサイン」かもしれません。

配当利回りを見る際は、単純な数値だけでなく、その会社がどのような状況にあるのかを合わせて確認することがとても大切です。

- 高い利回りだけで判断しない: 株価下落が原因で、見かけの利回りが高くなっていることがある。

- 企業の状態をチェック: なぜその利回りなのか、業績やニュースなども一緒に確認する。

配当利回りが高いからという理由だけで投資するのは危ないみたいですね。でも、配当利回りが高い銘柄をついつい買いたくなります(笑)我慢我慢….

増配・減配・無配ってなに?知っておきたい「配当金」の裏側

続いては、減配・増配・無配の話をしていこうと思います。

増配は「青信号」。長期投資のヒントにしよう

増配(ぞうはい)とは、配当金を増やすことです。

これは、会社の業績が好調であることや、株主への還元に積極的であることの表れです。

増配を続ける企業は、将来にわたって安定した成長が見込めるという、投資家にとって非常に良いサインとなります。

- 長期保有を検討:増配は企業の安定した成長を示す良いサインです。将来の配当収入の増加を期待して、長期保有を検討してみましょう。

- 投資先の再評価:増配は、企業が株主を大切にしている証拠です。他の投資先と比べて、その企業が今後も成長し続けるかを再評価する良い機会になります。

減配は「黄色信号」。投資家はどう判断する?

減配(げんぱい)とは、配当金を減らすことです。

これは、会社の業績が悪化したり、将来の大きな投資に備えたりするために行われます。

投資家にとって、減配のニュースは「会社の調子が悪いのかもしれない」というサイン。

特に、高い配当利回りにつられて買った株が減配してしまうと、期待していた配当収入が減り、さらに株価も下がってしまうという二重のショックを受けるリスクがあります。

- 慌てて売らない:減配の理由をしっかり調べましょう。一時的なものか、根本的な問題かを見極めることが重要です。

- 投資方針を見直す:減配によって、その銘柄があなたの投資方針(例:安定した配当収入を目的とするなど)に合っているかを再確認しましょう。

- 手放すべきか?持ち続けるべきか?:企業の先行きに不安がある場合は、損切りを検討するタイミングかもしれません。一方で、一時的な減配であれば、ホールドを検討する余地もあります。

無配は投資家にとって最大の「赤信号」

無配(むはい)とは、会社が株主へ配当金を一切支払わないことです。

これは、会社の業績が大幅に悪化し、利益を出せていない状況で起こることがほとんどです。

企業は株主に配当金を支払う余裕がないと判断した場合、配当を「ゼロ」にすることを決定します。

無配は、減配以上に会社の経営状況が苦しいことを示しており、投資家にとって最大の「赤信号」です。

通常、無配が発表されると株価も大きく下落します。

- 基本は損切りを検討:無配は企業の経営が深刻な状況にあるサインです。一時的な赤字であれば復配(配当を再開すること)することもありますが、多くの場合は投資を続けるのは極めてリスクが高いです。

- なぜ無配になったか確認:ただし、将来の成長のための大規模な投資が理由で一時的に無配にすることもあります。この場合は、企業の発表内容やニュースでしっかり理由を確認しましょう。

配当株投資の3つの戦略!初心者が選ぶべきはこれ

ここでは、投資初心者が選ぶべき3つの主要な戦略を解説します。それぞれの戦略がどんな人に合っているのか、メリットとデメリットも合わせて見ていきましょう。

高配当株投資:今すぐ「不労所得」が欲しいあなたへ

文字通り、配当利回りが3〜4%以上の高い銘柄に集中して投資する戦略です。

利回り3%や4%といった高水準の配当金を狙うことで、投資した金額に対して、より多くの配当収入を早く得られます。

定期的なキャッシュフローを早く得たい方に向いています。

- 定期的な現金収入が大きい

- 投資の成果を実感しやすい

- 減配や無配リスクが高い

- 株価が上がりにくい傾向がある

安定配当株投資:初心者でも安心して始められる銘柄とは?

利回りの高さを追求するのではなく、景気変動に左右されにくい安定した配当金を出し続けているディフェンシブ銘柄に投資する戦略です。

生活必需品を扱う企業や、電力・ガスといったインフラ関連の企業などが該当します。リスクを抑えて、長期的に安心して投資したい方に向いています。

- リスクが低い

- 企業の経営が安定していることが多い

- 配当利回りは控えめ

- 株価の上昇は限定的

連続増配・累進配当株投資:将来の「配当金」を育てる楽しみ

「連続増配株」とは、毎年配当金を増やし続けている企業のことです。

そして「累進配当株」とは、「配当金を減らさず、維持もしくは増やす」と公言している企業を指します。

これらの企業に投資して、配当金が成長していくプロセスを楽しむ戦略です。将来の「配当金」を育てていきたい、長期投資を楽しみたい方に向いています。

- インフレに負けない資産形成ができる

- 株価上昇も同時に期待できる

- 購入時点の利回りは控えめ

- 長期にわたる増配は簡単ではない

これらの3つの戦略は、一つに絞って使うのではなく、組み合わせて使うことが多い印象です。

例えば、「高配当株で今すぐの収入を確保」しつつ、「連続増配株で将来の配当金増加を狙う」といったように、自分の目的やリスク許容度に合わせてポートフォリオを組むことで、よりバランスの取れた資産形成が可能になります。

初心者がつまずかない!配当利回り&銘柄の調べ方

投資戦略を学んだ後は、実際に銘柄を探してみるのが次のステップです。ここでは、初心者がつまずかないための調べ方を解説します。

見かけの利回りにだまされないで!過去5~10年をチェックすべき理由

高配当利回りだと思って買った銘柄が、実は一時的に株価が暴落しているだけの「見せかけ」だった…ということがよくあります。

なぜ株価が下がっているのか?その原因が一時的なものなのか、それとも会社の経営が根本的に危ないのかを判断するためにも、過去5年、できれば10年にわたる配当金の推移を必ずチェックしましょう。

安定した配当を出し続けているか、減配していないかを確認することで、リスクを大きく減らせます。

- 配当金の増配、減配の有無

-

数年の間に一度も減配していない企業は、今後も減配するリスクが低いと考えられます。なぜなら、企業は一度減らした配当金を再び増やすのが難しいと知っているからです。

一方で、連続して増配を続けている企業は、今後も増配が期待できる可能性が高いです。

- 過去の「ショック」時の対応

-

リーマンショック(2008年)やコロナショック(2020年)など、経済全体が大きく落ち込んだ時期に、その企業がどのように配当金を維持・減配してきたかを調べることも有効です。

厳しい状況でも配当金を維持できた企業は、それだけ経営基盤が安定している証拠です。

- 株価と配当金のバランス

-

配当利回りが急激に高くなった場合は、その原因が「配当金が増えた」のか、「株価が急落した」のかを必ず見極めましょう。多くの場合、後者が原因です。

証券会社のサイトでOK!配当利回りの簡単な調べ方

配当金、配当利回りに関する情報を知ることは、投資判断において非常に重要です。以下の方法で、簡単に情報をチェックできます。

- 証券会社のツールやアプリを利用する(一番おすすめ楽だから)

- 企業のIR情報を見る(より詳細に調べるときに便利)

- 経済ニュースサイトや金融情報サイトを利用する

多くの証券会社では、個別の銘柄ページで過去の配当履歴や予想配当を確認できます。

企業のIR情報がリアルタイムで更新されるため、最も手軽で信頼性が高い方法です。

配当利回りの推移グラフなども確認できることが多く、視覚的に把握しやすいでしょう。

僕が一番便利だと感じているのが、マネックス証券の「銘柄スカウター」というツールです。

これを使えば、およそ過去10年間のEPSが表で一目でわかります。EPSが増加傾向にあるか見られれば、その企業が安定しているかどうかの判断に役立ちます。

マネックス証券の口座開設は無料でできるので、使わない手はないですね。無料で銘柄スカウターが使えるのはうれしいポイントです。

企業の公式ウェブサイトにある「IR情報」や「投資家情報」のセクションをチェックする方法です。

- 決算短信・決算説明資料: 決算のたびに発表される資料で、その期の業績とともに配当方針や次期の配当予想が記載されています。

- 適時開示情報: 証券取引所を通じて発表される速報で、「配当予想の修正に関するお知らせ(増配・減配)」などが掲載されます。これは、配当に変更があった際に迅速に発表されるものです。

日本経済新聞、ブルームバーグ、Yahoo!ファイナンスなど、多くの金融情報サイトが配当情報をまとめています。

銘柄を検索すると、過去の配当実績や今後の予想を確認できます。

増配や減配が発表された際には、ニュースとしても大きく取り上げられることが多いので、注目している銘柄のニュースをフォローするのも有効です。

まとめ

今回は、配当株投資の基本について、初心者向けに解説しました。

最後に、この記事の結論を3つのポイントで振り返ります。

- 配当株投資は、お金に「働いてもらう」有効な手段

-

株を持っているだけで定期的にお金がもらえる「配当金」を狙うことで、資産をゆっくりと着実に増やしていくことができます。

- 見かけの高利回りにだまされない

-

株価が急落したことで一時的に利回りが高くなっている銘柄には、大きなリスクが潜んでいる可能性があります。過去の配当実績を必ずチェックしましょう。

- 自分に合った投資戦略を見つける

-

「高配当」「安定配当」「連続増配」という3つの戦略を理解し、自分の目的やリスク許容度に合った投資スタイルを見つけることが成功への鍵です。

配当株投資は、難しい専門知識がなくても始められます。

この記事を読んで「なんだかできそう!」と感じたら、まずは興味を持った銘柄を一つ、無料で使える Yahoo!ファイナンスなどのサイトで検索してみてください。

配当利回りの推移や、過去の増配・減配の履歴がグラフで確認できるはずです。

もし、まだ証券口座を持っていない場合は、手数料無料で初心者でも使いやすい証券会社を選ぶのがおすすめです。無料で口座開設ができるので、まずは情報収集から始めてみましょう。

投資は自己責任ですが、正しい知識を身につければ、あなたの未来を豊かにする力になります。

僕もまだ道半ばです。損をする不安はもちろんあります。でも、その不安を乗り越え、少しずつ成長していくのが今の僕の楽しみです。そして、投資を始めて、お金と向き合う人生を選んで、心からよかったと思っています。

当ブログに掲載されている情報は、特定の金融商品や投資手法の勧誘、推奨を目的としたものではありません。

投資には元本割れを含むリスクが伴います。最終的な投資判断は、必ずご自身の責任と判断に基づいて行ってください。当ブログの情報によって生じた、いかなる損害についても一切の責任を負いかねます。

また、本記事で紹介した投資手法は、あくまで一個人の考え方であり、すべての人に利益を保証するものではありません。

コメント